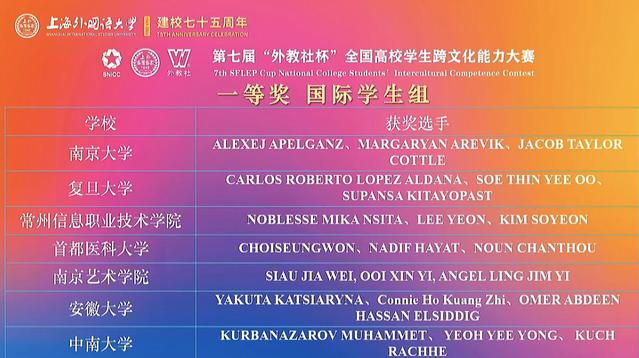

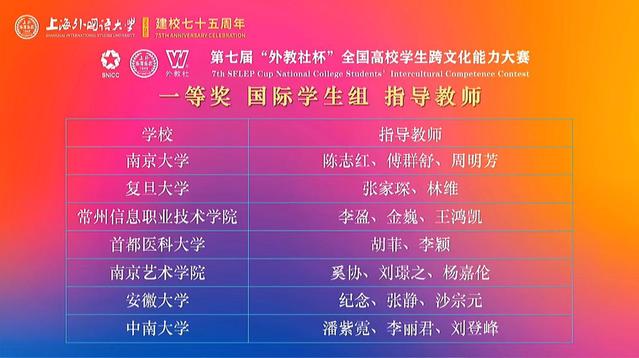

第七届 “外教社杯” 全国高校学生跨文化能力大赛全国总决赛于2024年11月28日至12月1日在上海外国语大学举行。由我校马来西亚籍学生萧佳伟、黄馨仪、林晋怡三位优秀学生组成的国际学生团队,在激烈的竞争中脱颖而出,荣获国际学生组一等奖,是江苏代表队参加该项赛事以来最好成绩!黄馨仪同学凭借对中国名言名句深刻的理解与解读,获得“最佳思辨奖”。

“外教社杯” 全国高校学生跨文化能力大赛(SFLEP Cup National College Students’ Intercultural Competence Contest)由中国教育国际交流协会指导,上海外国语大学主办、上海外语教育出版社承办,旨在以党的二十大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实立德树人根本任务,服务高等教育高质量发展,助力高素质人才培养,为全国高校师生提供一个展示跨文化沟通能力、交流跨文化教学经验的平台,以赛促学,以赛促教,以赛促研,以赛促建,充分发挥大赛的育人功能,促进高等学校人才培养模式创新,培养具有中国情怀、国际视野、专业本领、跨文化沟通能力和全球胜任力的复合型国际化人才,增进不同民族和国家相互理解,推动中华文化更好地走向世界,深化人类文明交流互鉴,促进世界和平发展。该赛事2023年已被纳入“全国普通高校大学生竞赛目录”,是国家级A类学科竞赛,也是外语类学科竞赛的权威三大赛事之一。

我校三位国际生团队成员以真实案例——制作2024年南艺国际学生贺岁音乐短片《合乐龙龙迎新年》的全过程为参赛材料,一路过关斩将,获得省赛特等奖后,晋级国赛。在国赛中,他们用中文幽默小品的方式,演绎并剖析了自己在制作MV过程中遇到的跨文化问题。不仅如此,他们在名言名句解读环节、知识问答环节、情境述评环节和讲述中国故事环节,全面展示了自己的即兴演讲能力以及对跨文化能力的理解,学习到了在跨文化过程中,理解、尊重、包容的重要性。

让我们来听听这三位学生对这次比赛的感悟。

萧佳伟

站在全国跨文化能力大赛一等奖的领奖台上,我的心中满是感慨与感恩。这场比赛,是知识的盛宴,更是心灵的洗礼。老师的倾囊相授,从跨文化理论的深度剖析到实际案例的精准解读,让我对世界文化多样性有了全新认知。团队成员们并肩作战,那些挑灯夜战研讨方案、互相鼓励克服困难的时刻,如同繁星照亮了备赛之路。

通过比赛,我深切领悟到跨文化交流绝非简单的语言转换,而是不同思维与价值观的深度交融。我们学会尊重差异、理解多元,在跨文化知识的海洋里畅游,收获了成长与蜕变。

此刻,手捧奖状,我眺望未来。愿将此次所学化为桥梁,连接不同文化,让世界因理解而更加和谐美好。也盼未来能在跨文化交流领域继续深耕,书写属于我们的精彩篇章,让更多人领略文化交融之美。

黄馨仪

从报名到登上全国赛的获奖台,是对我们团队近半年内所付出努力的认可。从对跨文化能力的完全空白,到现在能根据每个跨文化事件脱口而出其中所蕴含的跨文化理论,个中辛苦只有我们自己清楚。非常感谢指导老师的教导,每一次的会议,每一次的排练,都是不断进步的过程。从“我们要强得可怕” 到 “我们现在强得可怕”,这其中的过程,已经被全国赛一等奖这份荣誉验证了。

“最佳思辨奖” 这份个人荣誉,着实是意料之外的奖项。20秒的思考时间,2分钟的即兴演讲,不仅要讲出对这句名言名句的表层理解,还要结合跨文化理论知识说出更深层次的含义。比赛前我非常恐慌,因为完全没法准备,只能靠个人知识储备、生活阅历和应变能力来答题。纵使我平时是个话唠,在舞台上也是紧张到不行。最可怕的可能还不是登上舞台后的紧张,也不是面对众多现场观众以及全国直播的几千名观众的怯场,而是评委出的题跟备赛的模拟题相比,难度不在一个层次上——“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。但是我很好地完成了“名言名句解读”的任务,为团队争得了宝贵的分数,我很自豪!

最后,我想感谢学院的培养以及提供的帮助与支持。我还想好好感谢我那给力的队友们。是你们成就了现在的我!谢谢大家!

林晋怡

得知团队获得国赛一等奖后,我的内心充满了激动与感激。此次比赛的经历让我深感,跨文化沟通不仅是技能,更是一种心态。要真正做到尊重与理解,需要我们不断学习、开放心态。我非常感谢学院和老师们给予的支持,感谢我的队友们一起并肩作战,也感谢比赛中遇到的每一位参赛者,正是因为大家的共同努力,才让这段经历如此丰富多彩。

在未来的日子里,我将继续保持对跨文化领域的热情,不断提升自己在多元文化中的沟通能力,用更宽广的视角迎接未来的每一个挑战!

南京艺术学院国际学生在本次全国赛中的出色表现,不仅彰显了他们的个人才华和团队协作精神,更突出了国际学生在促进文化交流、技术创新和解决实际问题方面所发挥的重要作用。我院将继续为国际学生提供更多展示自我、发挥潜力的平台,鼓励他们在跨文化交流中发挥独特优势,成为文化传播的使者,为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。