“风骨”一词在中国传统文艺中,既指刚正浩然之文章,所谓“风清骨峻,篇体光华”,又指书画作品笔力雄浑,气韵生动,“风骨清举”。说到文学与书法,必绕不过两座高峰,一是鲁迅,一是王羲之。他们自是伟岸奇绝、各有风骨之人。在中华文脉数千年的历史坐标轴上,他们竟都如此巧合地相会于越国故都、水乡泽国——浙江绍兴。2025年4月21日至23日,国际教育学院组织来自马来西亚、泰国、韩国、俄罗斯、委内瑞拉等国的国际学生同赴绍兴,寻访故里、追迹翰墨,开展“中文+艺术”教学实践,透过汉字一探中华文人千秋风骨。

透过鲁迅,看“中国人的脊梁”

研学首日,从百草园到三味书屋,一路边讲边学、边听边看,一场生动的现场教学,穿越鲁迅不平凡的传奇一生。“进入鲁迅故里,首先映入眼帘的便是‘民族脊梁’四个大字,这形容的就是鲁迅先生。”在带队老师的讲解下,同学们伫立聆听。走在通往三味书屋的曲径小道上,长妈妈、闰土、教书先生……这些鲁迅笔下的人物匆匆而过,仿佛时空折叠,对话历史。“出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我先生的家了。从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。中间挂着一块匾道:三味书屋。”沿着鲁迅文章的轨迹,同学们纷纷围在三味书屋边,迅速寻找那个刻着“早”字的书桌,感慨着原来大文豪亦有如此童趣之处。或许正是因为这种自律,才使他在救国之路上一步步坚毅前行。

“为什么要称他‘民族脊梁’?”同学们不禁发问。老师解释道:“鲁迅从学医到从文,在文学创作中发出‘呐喊’。在他看来,中国人从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”踏入鲁迅纪念馆,大家逐个慢读墙上的刻字——横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。那一刻,似乎刚才在三味书屋的那个孩童,猛然间成长为一个巨人。他辗转绍兴、南京,远渡日本,后又回国,用闪耀思想之光的文字,勇敢地战斗。品读鲁迅,同学们方读懂中国近代之抗争,更是一场民族精神的蜕变。

问墨王羲之,品兰亭书艺遒美天成

中国传统书法如今已跨越国界,成为深受世界各国人民喜爱的艺术形式。4月22日,受绍兴文理学院兰亭书法艺术学院邀请,研学团一行在国际教育学院党总支书记、院长奚协的带领下,于绍兴博物馆参加瑞士“兰亭书法学堂”“从日内瓦到山阴道”2025书法展开幕式,见证一群热爱中国书法的瑞士朋友的研习成果。他们有的是中文教师、有的是心理师,来自各行各业。学习书法或出于对这一古老艺术的热爱,或希望通过心平气和的心境达到修身养性的功效,或以运笔动作的反复练习提升手部对于工具的把握力度,凡此种种,竟衍生出诸多不曾料想到的书法的奇特妙用。我们的同学们同样发挥专业特长,在活动现场留下“墨宝”,用毛笔书写“闳约深美”的校训,或用各国语言写下“书法”一词。奚协院长带领同学们在书法作品前参观学习,透过不同的字体朗诵诗句,解读不同字体展示的千变万化的笔锋、造型、用墨。展览中,我校师生与即将来南艺进修艺术专业的瑞士学生进行交流,同学们热情介绍南艺学习情况。

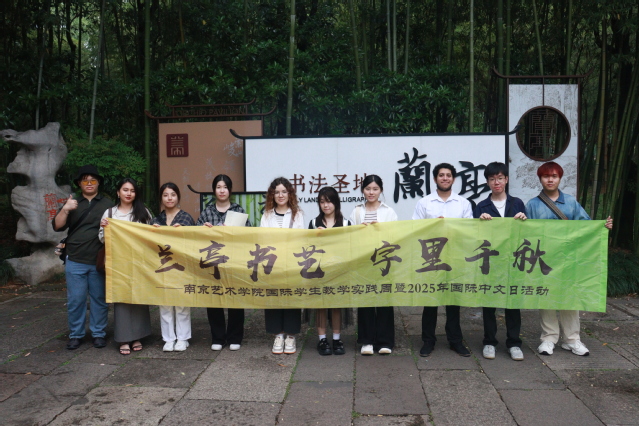

说起书法风骨,必得是《兰亭集序》。书法展后,同学们满怀期待地前往书法圣地——兰亭,在志愿者的引领下,观“鹅池”字碑,在悠长的碑亭回廊细细品读历代名家临摹之作,在王右军祠堂缓缓走过书圣一生。四月的绍兴细雨朦胧,沿着曲水流觞之古趣,顺流而上,远处薄雾氤氲。此时再问“何为风骨”,同学们便懂得,是王羲之兼善诸体、推陈出新的艺术创作品格,是执事有恪、敦厚退让的王氏家训,更是中国人对艺术的革故鼎新,对文人精神的极致追求,对传统文化的继承发展。

返程之时,同学们再次回望绍兴,它不再仅仅是黄酒之乡,更蕴藏了文人风骨,以及中国人千百年来生生不息的民族品格。本次国际教育学院教学实践周活动正是一次生动的“行走课堂”。活动期间,恰逢2025年国际中文日、世界读书日之际,同学们以此为引,去品读更多的鲁迅文章,研习书法,创新汉字艺术。围绕“中文+艺术”,此次教学实践活动后,同学们将把所学所感转化为艺术作品,以汉字为题眼,开展艺术创作,用他们的视角解读何谓“千秋风骨”。